COLUMN製品コラム

超臨界流体クロマトグラフとは?主な製品の仕様も紹介

AIや科学などのさまざまな技術が著しく進歩している近年、液体よりも優れた特性を有する「超臨界流体クロマトグラフ」が注目されています。超臨界流体クロマトグラフはカラムクロマトグラフィーの一種であり、低粘性・高拡散性であることが特徴です。

当記事では、超臨界状態・超臨界流体の基礎知識と、超臨界流体クロマトグラフの概要・システム構成を解説します。超臨界流体クロマトグラフの主な製品と使用についても紹介しているため、医療・科学研究に携わる方や研究機関の担当者の方はぜひ参考にしてください。

1. 超臨界状態・超臨界流体とは?

超臨界状態と超臨界流体について理解するためには、「物質の状態変化」をまず把握する必要があります。

物質は圧力や温度といった条件によって、「固体・液体・気体」のいずれかに状態が変化します。これら3つの状態を「物質の三態」と言い、基本的にすべての物質がもつ特性です。

例えば、水は常温だと液体のままですが、100℃以上になるとすべて水蒸気(気体)に変化し、反対に0℃になると氷(固体)に変化します。このように、何らかの条件によって物質の状態が変化することを「状態変化」と呼びます。

そして、物質の状態変化と大きな結びつきをもつのが超臨界状態・超臨界流体です。超臨界状態・超臨界流体とは、臨界点以上の温度・圧力下においた物質の状態を指します。

超臨界状態・超臨界流体の理解を深めるためにも、まずは密閉容器内における水の状態変化について考えましょう。内部を真空にした密閉容器に水を入れるとやがて蒸発し、容器上部は「気相(物質が気体状態にあるときの相)」の水蒸気、下部は「液相(物質が液体状態にあるときの相)」の水に変化します。

そして、水蒸気の圧力が上昇して一定の値に達すると、水蒸気が水になる速さと水が水蒸気になる速さがイコールになります。蒸発は見かけ上とまり、水蒸気と水の間には平衡状態が成立します。このときの水蒸気の圧力を「飽和水蒸気」といい、限界圧力は「飽和水蒸気圧」と呼ばれます。

水を入れた密閉容器を加熱すると、液相の水は膨張しながら蒸発するため密度が減少する一方で、気相の水蒸気は液相から水蒸気が供給されることによって密度が増加します。そして一定の温度と圧力を超えると、水の密度と水蒸気の密度の値が同様になり、水と水蒸気の区別がつかなくなります。

このような状態を「超臨界状態」といい、超臨界状態にある物質を「超臨界流体」と呼びます。超臨界流体となった高密度の水は、いくら圧縮させても液化することはありません。こうした特徴から、超臨界流体はクロマトグラフィーの移動相や抽出、化学反応の溶媒など、幅広い用途に用いられています。

1-1. 超臨界二酸化炭素の特徴

現在、幅広い分野で用いられている超臨界流体としては「二酸化炭素」が挙げられます。

すべての物質は臨界点を超えると超臨界状態となるものの、臨界圧力や臨界温度が高い物質は実用的とはいえません。しかし、二酸化炭素は臨界温度が31.1℃、臨界圧力7.38MPaという比較的扱いやすい条件で超臨界状態を成立させられます。なお、温度と圧力は超臨界二酸化炭素の密度に影響します。

超臨界二酸化炭素の主な特徴は、下記の通りです。

- 化学的に不活性であり、毒性・引火性・化学反応性がないため安全

- 常温常圧下で気体となって放出され、溶媒除去や濃縮といった後処理が容易

- 高純度な二酸化炭素を安価に入手できる

こうした特徴は、超臨界二酸化炭素が広く使われる大きな理由といえるでしょう。

2. 超臨界流体クロマトグラフ(SFC)とは?

超臨界流体クロマトグラフとは、超臨界流体を移動相に用いた、カラムクロマトグラフィーの一種です。英語では「Supercritical Fluid Chromatography」といい、「SFC」と略されています。

超臨界流体クロマトグラフの大きな特徴は、液体と比較して粘性が1桁以上小さい点・物質の拡散係数が数百倍である点です。粘性が低く拡散性は高いことから、移動相の流速を大きくしても高い分離効率を維持できます。液体を移動相とした高速液体クロマトグラフ(HPLC)と比較しても、高速な分離が可能です。

(内部リンク:「高速液体クロマトグラフとは」)

充填カラムを用いた超臨界流体クロマトグラフは、装置の扱いやすさと分離技術の拡張性のほか、海外では環境保全の観点からも評価され、超臨界流体クロマトグラフへの切り換えを図る企業も増えています。

2-1. SFCの移動相として用いる二酸化炭素

二酸化炭素は、基本的に超臨界流体クロマトグラフの移動相として用いられています。

二酸化炭素の極性は有機溶媒の一種であるヘキサンと同等レベルとなっており、非極性物質・親油性物質の分離に適しています。シリカゲルを充填剤としたシリカカラムを用いると、順相クロマトグラフィーに似た保持挙動を示すことが知られています。

極性が高い物質を分離する場合はモディファイア―を用いてモディファイヤー溶媒の割合を増やす必要があります。モディファイアー比率を100%まで高めて分析する場合は、「内径2mmの粒子径2.2μm(0.0022mm)のカラムで0.4~0.5mL/min程度」など、液体クロマトグラフィの分析流量に設定するのが基本です。

また、二酸化炭素にアルコールを添加すると二酸化炭素の臨界点よりも混合物の臨界点のほうが高くなる点も特徴です。したがって、実際には移動相が超臨界状態に達していない「亜臨界」の状態で分離を行っている場合も多々あります。

この場合、厳密には「液化二酸化炭素を主溶媒として用いるカラム背圧制御型高速液体クロマトグラフィー」と呼ぶほうが適切ですが、多くのケースで超臨界流体クロマトグラフィーと総称されています。

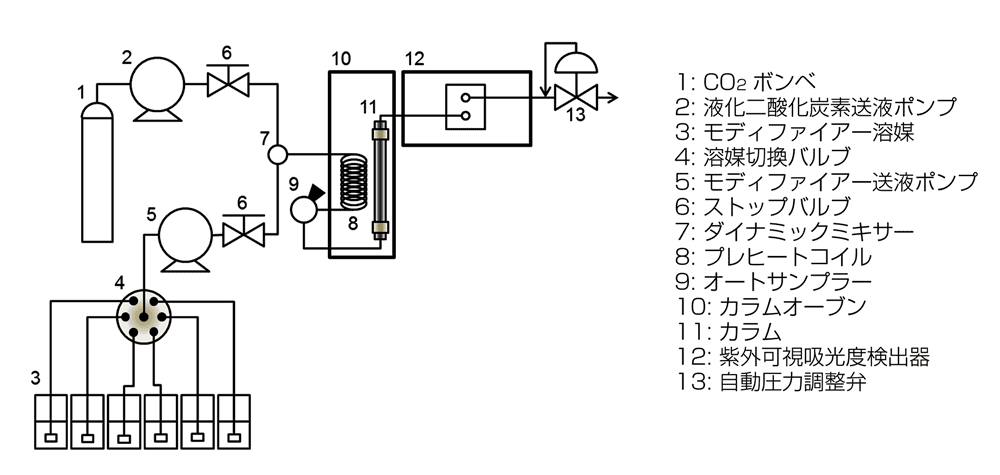

2-2. SFCのシステム構成

超臨界流体クロマトグラフでは、分離パラメータとして主に「温度」「圧力」「モディファイアー溶媒量」があります。3つの条件をそれぞれ変えることによって、分離挙動・ピーク形状などを変化させられ、結果として分離の向上や測定時間の短縮を図れます。

超臨界流体クロマトグラフの基本的な流路図は、下記の通りです。

前述の通り、二酸化炭素にアルコールを添加すると有機溶媒の混合物の臨界点は二酸化炭素よりも高くなります。分析条件によっては移動相が亜臨界状態または二液混合状態となるため、温度と圧力、さらにモディファイアー溶媒量を調整しながら移動相の相状態を変化させ、超臨界流体クロマトグラフィーを行います。

超臨界流体クロマトグラフにおける移動相の二酸化炭素は、「液化二酸化炭素送液ポンプ」によって液体状態で送られます。その後は、「カラムオーブン」で温度を、「自動圧力調整弁」で圧力を制御して移動相を超臨界状態に変化させます。

また、モディファイアーを添加する場合は「液化二酸化炭素送液ポンプ」と「モディファイアー送液ポンプ」を用いると、二酸化炭素とモディファイアーの組成比を任意に変更することが可能です。

3. 超臨界流体クロマトグラフ(SFC)の主な製品・仕様

超臨界流体クロマトグラフの分析システム製品は、医療や化学といった幅広い分野の産業機器を製造・販売する専門メーカーから販売されています。

最後に、アズサイエンス株式会社で販売している主要な超臨界流体クロマトグラフ製品を2つ、仕様・特長とともに詳しく紹介します。

3-1. 超高性能超臨界流体クロマトグラフ(SFC) 分析 ACQUITY UPC2 システム

「ACQUITY UPC2 システム」とは、日本ウォーターズが製造する高性能超臨界流体クロマトグラフです。主な移動相として液化炭酸(CO2)が用いられており、安全性が高いほか、コスト削減・環境負荷の低減を実現できます。

ACQUITY UPC2 システムの大きな特長は、極性が大きく異なる混合物を同時に分析できる点です。また、移動相の強度や圧力、温度を正確に変化させる機能によって、分析種の保持をより適切に制御できるほか、異性体や混合物の分離や検出、定量も可能となります。

3-2. 超臨界流体クロマトグラフ SFC 分取 Prep 150 AP システム

「Prep 150 AP システム」とは、同じく日本ウォーターズが製造する分取用超臨界流体クロマトグラフです。オープンアクセス設定でAutoPurify機能を用いることで、分析レベルのプレスクリーニングから分取・フラクション再分析までの精製プロセスを自動化できます。

Prep 150 AP システムは、分取液体クロマトグラフィーと同じ操作法で使用できるほか、数十mg~数百mg程度の多数のサンプルを処理できる点も特長となっています。また、液化二酸化炭素の利用によって有機溶媒使用量と廃液処理量の削減も可能です。

超臨界クロマトグラフの導入・選定でお悩みならアズサイエンス

まとめ

超臨界流体クロマトグラフとは、超臨界流体を移動相に用いた、カラムクロマトグラフィーの一種です。粘性が低く拡散性は高いことから、移動相の流速を大きくしても高い分離効率を維持できます。

分離パラメータとして主に「温度」「圧力」「モディファイアー溶媒量」があり、各条件を変えることによって分離の向上・測定時間の短縮が可能です。装置の扱いやすさや分離技術の拡張性、さらに環境保全の観点からも世界中で注目されています。

アズサイエンス株式会社では、高性能なクロマトグラフ機器を多数販売しております。実験や質量分析に超臨界流体クロマトグラフを使用したいという方は、ぜひ一度お問い合わせください。

関連コラム

関連する機器

ご注文前のご相談やお見積り、資料請求など

お気軽にお問い合わせください。

-

ご相談

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

はこちらから -

お見積り

お見積りはこちらから

お見積りはこちらから

-

資料請求

資料請求はこちらから

資料請求はこちらから

PAGE

TOP