COLUMN製品コラム

粒径・粒度分布測定装置とは?測定原理や製品仕様を紹介

粒径・粒度分布測定装置は、粉体や懸濁液に含まれる粒子の大きさと分布を把握するために欠かせない分析機器です。レーザー回折・散乱法や動的光散乱法、ふるい式など複数の測定原理があり、それぞれ測定レンジや精度、対象に適した特長を持ちます。製薬、食品、化学、電子材料など多様な分野で利用され、品質管理や研究開発において信頼性の高いデータを提供します。

当記事では、粒径・粒度分布測定装置の概要や原理について詳しく解説します。

| 目次 1. 粒径・粒度分布測定装置とは? 2. 粒径・粒度分布測定装置の種類・測定原理 2-1. ふるい式 2-2. レーザー回折・散乱法 2-3. 動的光散乱法 2-4. 遠心沈降法 2-5. 粒子軌跡解析法 3. 粒径・粒度分布測定装置「Multisizer 4e」の特長・仕様 3-1. 「Multisizer 4e」の特長 3-2. 「Multisizer 4e」の仕様 まとめ |

1. 粒径・粒度分布測定装置とは?

粒径・粒度分布測定装置とは、粉体や液体に含まれる微小な粒子の大きさと、その分布状態を測定・解析するための機器です。レーザー回折・散乱法や動的光散乱法、動的画像解析法などを用いて、数nmから数mmまで幅広い粒径を精度よく把握します。

粒径・粒度分布測定装置では、単に粒径や分布を確認するだけでなく、平均値や中央値、粒径のばらつきといった統計的な指標も取得できます。さらに、円形度やアスペクト比などの粒子形状、サンプル中の粒子数、異なるサイズの粒子割合、さらには物質特性の評価にも利用可能です。

粒径・粒度分布測定装置は、材料特性の理解や最適化に欠かせない基盤的な分析機器であり、製薬、食品、化学、電子材料など幅広い分野で利用されています。なお、装置名称には表記の揺れがあり、「粒度分布計」「粒度分布測定装置」「粒子径分布測定装置」などと呼ばれることもありますが、当記事では「粒径・粒度分布測定装置」に統一して解説します。

2. 粒径・粒度分布測定装置の種類・測定原理

粒径・粒度分布測定装置は、対象粒子のサイズ域、分散状態、物性値の把握状況に応じて手法を選択します。それぞれ測定原理とデータ指標が異なるので、違いをきちんと把握しましょう。

2-1. ふるい式

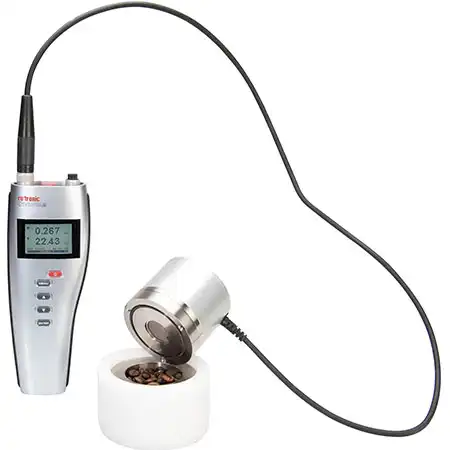

ふるい式は、目開きの異なる試験用ふるいを小さい目開きから順に積層し、一定振幅で振動させて粒子を機械的に分級する手法です。各段に残留した質量を秤量し、累積分布と平均粒子径を算出します。

測定は粒子の通過可否に基づくため、数学的モデルや屈折率などの物性入力を必要としません。設備は構造が単純で、導入・保守の負担が小さい点がメリットです。一方で、分解能は高くなく、評価できるのはおおむね10μm~mmの粗大粒子に限られます。粒子形状の影響を受けやすく、扁平や繊維状粒子では実体サイズと整合しない場合があるので注意しましょう。

微細領域では目詰まりや静電付着の影響が大きくなるので、実務的に扱える最小目開きは約45μmが目安です。

2-2. レーザー回折・散乱法

レーザー回折・散乱法は、分散した粒子群にレーザー光を照射し、角度ごとの散乱強度分布を取得して粒度分布を逆解析する手法です。粒径が大きいほど小角に強い散乱が現れ、微小粒子ほど大角成分が増えます。

得られた散乱パターンを球状粒子モデルの理論散乱(Mie理論等)と比較し、体積相当球径として分布を推定します。測定レンジはサブミクロン~数mmと広く、乾式・湿式の運用選択や多様な分散ユニットにより適用範囲が拡張できます。

速さと再現性に優れていますが、非球形や強い吸収を示す粒子では他手法の結果と整合しない場合があるので、沈降法や画像法との相補評価を行いましょう。

2-3. 動的光散乱法

動的光散乱法は、懸濁液に照射したレーザーの後方散乱光強度の時間ゆらぎを測定し、自己相関関数から拡散係数を求め、ストークス・アインシュタイン式で粒子径へ換算する手法です。ブラウン運動の速い微小粒子ほど相関の減衰が速くなります。

装置は小型で試料量が少なく、測定時間も短いため、ナノ領域のスクリーニングに適しています。一般に1nm~10μmの範囲を対象とし、ナノ粒子に高感度です。ただし、沈降する粒子や強く凝集した系、多分散系では代表径の解釈が難しくなります。また、高粘度媒質では拡散が遅く、測定適性が低下します。

多重散乱を避けるため適切な希釈とセル選択を行う必要があるので、前処理での解凝集とフィルタリングはしっかり行いましょう。

2-4. 遠心沈降法

遠心沈降法は、遠心場で粒子を沈降させ、その速度差から粒子径分布を推定する手法です。ディスク遠心式では円盤セルを高回転で駆動し、検出器で時間分解の濃度変化を測定します。重力沈降に比べて測定が大幅に短縮でき、ナノ~サブミクロン領域を高分解能で評価できます。

ただし、測定には粒子密度値が必要で、試料と媒質の密度差が小さい場合は沈降時間が延びます。高濃度系では干渉が生じやすいため、希薄分散が前提となります。

標準粒子で測定直前にサイズ校正を行う運用が一般的で、結果の精度と再現性が高く保たれます。また、光学法と併用することで、体積基準と密度依存の挙動を補完できます。

2-5. 粒子軌跡解析法

粒子軌跡解析法は、レーザー照射下で散乱により生じる粒子の輝点をカメラで観察し、フレーム間の移動軌跡から拡散係数を算出して粒径を求める手法です。動的光散乱法と同じくブラウン運動に基づきますが、強度ゆらぎの統計ではなく粒子個々を追跡する点が特徴です。結果は個数基準の分布として得られ、個数濃度の定量が可能です。

希薄系での高分解能観察や希少粒子の定量に適し、エクソソームやタンパク質凝集体などの評価で活用されています。一方で、観察視野に適した濃度調整が必要で、測定は相対的に長時間となります。単一波長光源では同時に扱える粒度幅が狭く、広範囲を評価する場合は条件最適化や複数条件の統合を行いましょう。装置の清浄維持、前処理での除塵、セル管理の徹底も不可欠です。

3. 粒径・粒度分布測定装置「Multisizer 4e」の特長・仕様

Multisizer 4eは、コールター原理を用いて粒子や細胞の個数、体積、表面積などを同時に測定できる多機能装置です。再現性の高い測定と国際規格準拠により、研究から製造現場まで幅広い用途に活用されています。

ここでは、粒径・粒度分布測定装置であるMultisizer 4eについて紹介します。

3-1. 「Multisizer 4e」の特長

Multisizer 4eでは、0.2~1,600µmの粒子や細胞を対象に、13種類のアパチャーを組み合わせることで広範囲の分布を正確に分析できます。測定では粒子の色や屈折率に依存せず、電解液に分散できるサンプルなら多様な対象を評価することが可能です。

1回の測定で個数、体積、表面積など複数の指標を同時に取得でき、ライフサイエンスや工業分野の研究に活用されています。ソフトウェアにライセンス制限もないので、複数PCでのオフライン解析にも対応し、効率的なデータ運用を実現します。

3-2. 「Multisizer 4e」の仕様

Multisizer 4eは100V・210VAの電源(50/60Hz)で稼働し、粒径測定範囲は0.2~1,600µmで、最大10,000カウント/秒のサンプリング速度を実現します。測定には水系および有機溶媒系の接液部が標準対応しており、幅広い試料環境での利用が可能です。

データはデジタルパルスとして保存・再解析でき、国際基準に沿った高い信頼性を確保しています。正確性と再現性に優れ、研究から製造現場まで幅広いニーズに対応できる仕様です。

粒径・粒度分布測定装置の導入・選定でお悩みならアズサイエンス

まとめ

粒径・粒度分布測定装置は、研究から製造現場まで幅広く導入されている基盤的な分析ツールです。ふるい式やレーザー回折・散乱法、動的光散乱法など、対象粒子のサイズや試料特性に応じた複数の測定法が確立されています。

特に粒径・粒度分布測定装置の1つである「Multisizer 4e」はコールター原理を応用し、粒子の個数や体積、表面積など多角的なデータを同時に取得できる点で注目されています。

こうした装置を適切に活用することで、粒子特性を科学的に評価し、製品の品質向上や新素材の開発を支えられます。精度と再現性を両立した測定は、今後も産業と研究の双方において重要な役割を果たすでしょう。

関連コラム

関連する機器

ご注文前のご相談やお見積り、資料請求など

お気軽にお問い合わせください。

-

ご相談

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

はこちらから -

お見積り

お見積りはこちらから

お見積りはこちらから

-

資料請求

資料請求はこちらから

資料請求はこちらから

PAGE

TOP