COLUMN製品コラム

吸光光度計とは?分光光度計との違いや原理を詳しく解説

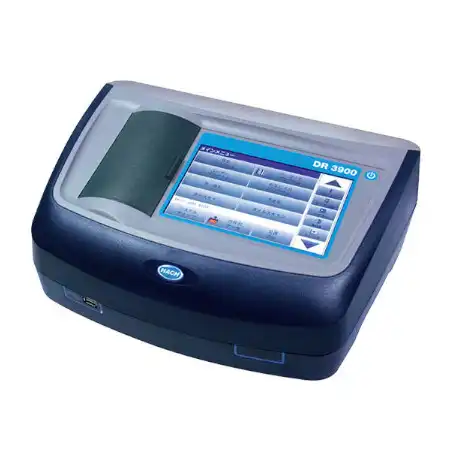

数ある分析機器の中でも、比較的安価で最も普及しているのが「吸光光度計」です。吸光光度計は吸光光度法を利用した装置で、環境・化学・医薬・食品分野などさまざまな製造業で広く使用されています。

今回は、吸光光度計の概要や使用メリット、さらに原理や主な活用分野について詳しく紹介します。製造業や工業のモニタリング・品質管理を担当する方や、吸光光度計に関する知識を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。

| 目次 1. 吸光光度計とは? 1-1. 吸光光度計と分光光度計の違い 1-2. 吸光光度計を使用するメリット 2. 吸光光度計の原理 2-1. 原子吸光光度計の原理 3. 吸光光度計の使用用途 3-1. 吸光光度計が活用されている分野 まとめ |

1. 吸光光度計とは?

吸光光度計とは、物質に特定の波長の光を当てたときに通過した光の量を測定し、物質が吸収した光(吸光光度)を分析する装置です。

物質の同定や不純物の存在を確認するために利用される分析機器であり、分光分析装置としてあらゆる分野・業界の定量分析や水質測定に活用されています。吸光度測定を行うことによって、微量の成分や試料・サンプルの吸光度変化の検出が可能です。

1-1. 吸光光度計と分光光度計の違い

吸光光度計と混同されがちな分析機器として、分光光度計があります。

吸光光度計と分光光度計は、いずれも「光度測定」に使用される重要な分析機器ですが、測定対象とする光の範囲や測定方法には大きな違いがあります。

分光光度計は可視光すべての波長のスペクトルを測定できる装置です。異なる波長帯での吸光度の変化を把握できることから、複数成分の同時分析が可能となります。たとえば「紫外可視分光光度計」では、紫外線から可視光までの範囲で光を測定できるため、広範囲の分析に適しています。

一方で、吸光光度計は特定の波長に絞って光を照射し、その波長の光が物質に吸収された度合いを測定する装置です。物質における特定の吸収ピークを精密に測定でき、単一成分の分析を迅速に行えます。そのため、紫外線領域や可視光領域の特性を活用すれば、物質の濃度や性質の正確な分析が可能です。

このように、吸光光度計と分光光度計は、同じ光を使った分析機器でありながら、使用方法やそれぞれが得意とする分野に違いがあります。分光光度計は多成分分析に適しており、吸光光度計は特定の物質や成分の測定に優れていると言えるでしょう。

1-2. 吸光光度計を使用するメリット

吸光光度計を使用するメリットとしては、下記が挙げられます。

| ・比較的安価 ・メンテナンスや取り扱いが簡単 ・故障が少ない ・感度・精度が高い |

吸光光度計は、ほかの分析機器に比べて比較的安価で購入できます。加えてメンテナンスや取り扱いが簡単で故障が少なく、維持・管理にかかるコストも抑えられます。

また、感度・精度が高く、微量な無機・有機成分の定量だけでなく、機器を用いた分離分析の検出にも使用できる点も大きな長所と言えるでしょう。

2. 吸光光度計の原理

吸光光度計は、光の透過と吸収を測定して物質の特性を分析する装置です。その原理は、物質が光を吸収する特性にもとづいています。また、比色法(比色測定法・比色分析法)とも関連しており、物質が特定の波長の光を吸収する性質を活用して分析します。

吸光光度計では、光源から放射される光が試料を通過した後の透過光の強度を測定することによって「吸光度(A)」を算出します。吸光度とは、試料がどれだけ光を吸収したかを示す値です。

吸光度(A)は「ベール・ランベルトの法則」に基づき、試料に入射した光の強度(I0)と、試料を通過した後の透過光の強度(I)の比率から計算されます。

| 吸光度(A)=-log10(I/I0) |

吸光度は物質の濃度に比例するため、光の減衰量を求めることでその物質の吸光特性や濃度を把握できます。

吸光度が高ければ、その物質は光を多く吸収していることを意味し、逆に透過光の強度が高ければ、その物質は光をあまり吸収していない、つまり透過率が高い物質であることが分かります。

2-1. 原子吸光光度計の原理

原子吸光光度計(AAS)とは、吸光光度計の一種であり、原子がもつ「特定の波長の光を吸収する性質」を利用して元素の定量分析を行う装置です。原子吸光法は、元素分析において広く利用されています。

原子吸光光度計で元素の濃度を測定するためには、試料の原子化が必要です。試料の原子化とは、試料を高温で加熱して分解し、原子単位にする過程を指します。

原子化の主な方法には、試料を噴霧しながら、温度約2,300~2,800℃の炎に導入して原子化する「フレーム法」と、黒鉛炉に大電流を流して原子化する「ファーネス法」の2つがあります。

試料の原子化後に原子吸光光度計で特定の波長の光を照射すると、試料中の元素が固有の波長の光を吸収します。吸光度は原子の濃度に比例するため、分析データから試料の元素濃度を求めることが可能です。

このように、原子吸光光度計は元素ごとの特性に合わせた波長を使用して元素の定量分析を高精度で行えることから、幅広い分野で活用されています。

3. 吸光光度計の使用用途

吸光光度計の主な使用用途としては、「特定物質の含有量の分析」や「溶液中の金属イオン分析」といった各種定量分析が挙げられます。幅広いシーンで活躍できる一方で、微量な物質の定量分析には適していない場合がある点や、測定干渉が発生する可能性がある点に注意が必要です。

測定干渉とは、測定対象物質以外の要因が、吸光度の測定結果の精度に影響を与える現象を指します。「試料中に存在するほかの物質による類似した波長の光の吸収」や、「不純物の影響による誤差」、さらに「装置の性能や設計上の限界」など、あらゆる原因によって引き起こされます。

測定干渉は、測定結果の誤認につながるリスクもあるため、適切に制御することが重要です。具体的な回避策としては、「測定対象物質が吸収する特定の波長を正確に選定する」「試料の前処理を徹底して不純物を取り除いておく」「装置のメンテナンスを定期的に行う」などが挙げられます。

3-1. 吸光光度計が活用されている分野

吸光光度計は、その汎用性の高さから、食品・環境・医療など幅広い分野で活用されています。最後に、各分野における吸光光度計の役割について紹介します。

| ●食品分野 食品分野において、吸光光度計は主に「成分分析」や「品質管理」に活用されます。たとえば、飲料水に含まれるビタミン・ミネラル成分の濃度を定量的に測定することで、製品の栄養価を評価したり、食品添加物公定書で定められた規格基準を満たしているかを確認したりすることが可能です。 ●環境分野 環境分野において、吸光光度計は主に「大気・水質の分析」に活用されます。具体的には、水道水に含まれる金属イオンや有害物質の濃度測定や、廃水処理施設における廃水中の化学物質濃度のモニタリングが挙げられます。 ●医療分野 医療分野において、吸光光度計は主に「生体試料の分析」に活用されます。たとえば、血液中のグルコース(血糖値)やコレステロールの濃度を測定することで、関連疾患の診断・管理に役立てられます。 |

このように吸光光度計は、食品の安全性確保や環境保全、さらに医療の質向上に欠かせない重要な分析機器と言えるでしょう。

吸光光度計の導入・選定でお悩みならアズサイエンス

まとめ

吸光光度計は、物質が特定の波長の光を吸収する性質を利用して、特定物質の濃度や特性を分析する装置です。

ほかの分析機器と比べて安価で購入できるほかメンテナンスが容易で、感度・精度が高いことから、多くの分野で活用されています。食品分野では品質管理や成分分析、環境分野では水質汚染のモニタリング、医療分野では薬剤の成分確認など、多岐にわたる用途で活躍しています。

アズサイエンス株式会社では、吸光光度計をはじめとしたさまざまな光度計を取り扱っております。物質の含有量を調べたい・元素の同定を行いたいという方はぜひお気軽にお問い合わせください。用途や目的に応じた最適な計測機器をご提案いたします。

関連コラム

関連する機器

ご注文前のご相談やお見積り、資料請求など

お気軽にお問い合わせください。

-

ご相談

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

はこちらから -

お見積り

お見積りはこちらから

お見積りはこちらから

-

資料請求

資料請求はこちらから

資料請求はこちらから

PAGE

TOP