COLUMN製品コラム

密度・比重計とは?種類と測定原理・活用シーン・選び方を解説

密度や比重は、物質の特性を理解する上で欠かせない基本的な物理量です。これらを測定するために用いられるのが密度・比重計であり、製造現場から研究開発まで幅広い分野で活用されています。両者を正しく理解することで、材料の選定や品質評価が精密に行えるようになります。

当記事では、密度と比重の違いや測定方式、用途に応じた計測器の選び方などを解説します。密度・比重計について原理を知り、さらに知識を深めたい方はぜひご覧ください。

| 目次 1. 密度・比重計とは 1-1. 密度と比重の違い 1-2. 密度の種類 1-3. 密度・比重計が利用されている場所 2. 密度・比重計の種類と測定原理 2-1. 浮子式密度・比重計 2-2. 振動式密度・比重計 2-3. 差圧式密度・比重計 2-4. 放射線式密度・比重計 3. 密度・比重計の選び方 まとめ |

1. 密度・比重計とは

密度・比重計は、物質の密度や比重を測定する計測器です。密度とは単位体積あたりの質量(例:kg/m3)を示し、比重は物質の質量と同体積の4℃の純水の質量との比を表す値です。密度は絶対値であり、比重は相対的な尺度となります。

密度・比重計は、液体や固体、粉体など幅広い対象の特性を把握するために用いられます。製造や研究における信頼性を支える基盤的な計測器であり、品質保証の第一歩を担う存在です。

1-1. 密度と比重の違い

密度と比重は似た概念ですが、定義が異なります。密度は単位体積あたりの質量を示し、一般的にg/cm3やkg/m3といった単位で表されます。一方、比重は物質の密度を基準物質の密度で割った比率であり、単位を持ちません。固体や液体の場合は水(4℃)を、気体では空気を基準とします。

たとえば、ポリプロピレン(PP)の密度は約0.9g/cm3であり、水の密度を基準にすると比重も0.9となります。このことから、PPは水より軽いため水に浮くことが分かります。反対に鉄の密度は約7.87g/cm3で、比重も7.87となり、水より重いため沈みます。

このように、密度は絶対的な値、比重は相対的な比較値という点が両者の大きな違いです。

1-2. 密度の種類

密度には定義の異なる複数の種類があり、用途や測定方法によって使い分けられます。代表的なのが真密度、見かけ密度、かさ密度です。

真密度は、物質そのものが占める体積を基準とする密度で、空隙や細孔を含まない理想的な値を示します。研究や材料開発で基礎特性を把握する際に利用されることが多いです。見かけ密度は、粒子内部の閉じた細孔などガスや液体が入り込めない空間を含んだ体積を基準とする密度で、真密度より小さい値となります。かさ密度は、粉体を容器に充填した際の全体積を基準に算出した密度で、粒子間や容器との隙間も含まれるため、充填方法や容器形状によって値が変動します。

密度の種類は測定条件や評価目的に応じて異なり、材料の選定や品質管理において正しく使い分けることが重要です。

1-3. 密度・比重計が利用されている場所

密度・比重計は、幅広い産業分野で品質管理や研究に活用されています。

化学工業や製薬業界では、原料や製品の純度確認や試験に不可欠です。食品や飲料分野では、濃度や成分比を測定し、製品の均一性を確保します。石油製品や油脂業界では、燃料や原料の特性評価に用いられ、規格適合を確認するための重要な検査機器です。めっきや化粧品分野においても、開発や製造プロセスの品質保持に利用されています。

密度・比重計は、研究開発から製造、品質保証に至るまで幅広い工程で使用される、製品の信頼性や安全性を支える基盤的な計測器と言えます。

2. 密度・比重計の種類と測定原理

密度・比重計には複数の測定方式があり、対象物や使用環境に応じて選定されます。それぞれ測定原理が異なり、精度・連続測定の可否・設置条件などに特徴があります。

ここでは各方式の仕組みと用途を解説します。

2-1. 浮子式密度・比重計

浮子式は、最も古くから使われている方式です。液体に浮子を入れ、その位置や浮力を測定して密度や比重を求めます。原理はアルキメデスの原理に基づき、液体中に沈んだ浮子の体積と液体の密度から浮力を算出します。浮子の位置を目盛りで読み取るシンプルな比重計(浮ひょう)から、浮子の浮力を機械的に検出し信号に変換する工業用機器まであります。

長所は構造が簡単で安価に導入できる点で、精度も比較的高く、温度補償機能を備えた機種では濃度測定にも利用可能です。一方、自動化が難しく、液体が目盛りに付着して読み取り誤差が生じやすい点が課題です。研究用途や小規模生産ラインでの検査向きですが、大規模プロセスにはより自動化に適した方式が採用される傾向があります。

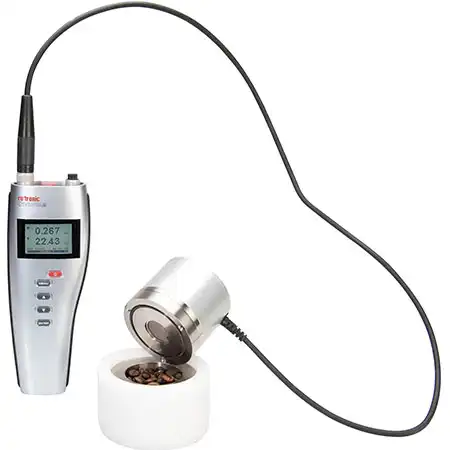

2-2. 振動式密度・比重計

振動式は、U字管や直管に液体を満たし、外部から振動を与えて固有振動数を測定する方式です。振動数は液体を含む管の質量に依存するため、管の形状や材質を一定とすれば密度との関係を精密に導けます。

振動式は高感度かつ信頼性が高く、連続測定が可能です。化学製品の密度測定に関するJIS規格(JIS K 0061)にも採用され、食品分野ではビールの発酵度やアルコール濃度の測定に広く用いられています。

2-3. 差圧式密度・比重計

差圧式は、タンクや容器内の上下2点の液柱圧力差を測定し、その値から密度を求める方式です。液体の密度が高いほど圧力差が大きくなるため、圧力センサーで検出して電気信号や空気圧信号に変換します。

腐食性の液体や高粘度のスラリーなど、直接センサーを接触させにくい場合には、ダイヤフラムシールやエアパージ方式を組み合わせて対応します。構造が比較的シンプルで、古くから各種プロセス計測に利用されてきました。

ただし、測定対象は基本的に液体に限られ、気泡や沈殿物が多い環境では誤差が生じやすい点に注意が必要です。石油化学や水処理プラントなど、比較的安定した液体プロセスでよく利用されている方式です。

2-4. 放射線式密度・比重計

放射線式は、放射性同位元素から放出されるガンマ線の透過率が物質の密度に応じて変化する特性を利用します。透過後のガンマ線を検出器で測定することで、非接触で密度を算出できます。

この方式の最大の特徴は、高温・高圧やスラリーといった過酷な環境でも非破壊で測定できる点です。一方、放射線を利用するため法的規制があり、安全管理体制を整える必要があります。近年では微弱な密閉型線源を使用した製品も開発され、規制面のハードルが低下しつつあるため、今後は従来利用が難しかった分野でも導入が進むと予想されています。

3. 密度・比重計の選び方

密度・比重計を選定する際は、測定対象と必要な精度を明確にすることが大切です。

たとえば、単一の液体を簡易的に測定する場合は構造がシンプルな浮子式が適していますが、一方で化学品や食品など幅広い試料を高精度で測りたい場合は、温度補償機能や自動化に優れた振動式が選ばれます。

製造ラインで液体の密度を常時監視したい場合には、タンク内の圧力差から密度を算出できる差圧式が有効です。また、高温・高圧条件やスラリー流体のように他方式で測定が困難な場合は、非接触で測定できる放射線式が活用されます。

用途と環境条件を踏まえ、適切な方式を選ぶことが品質管理や工程安定化につながります。

密度・比重計の導入・選定でお悩みならアズサイエンス

まとめ

密度・比重計は、物質の特性を科学的に把握するための基盤的な測定器です。密度は絶対値、比重は相対値という違いを理解することが、正しい評価につながります。

また、測定方式には浮子式、振動式、差圧式、放射線式などがあり、それぞれに特徴や適用範囲があります。簡易測定には浮子式が適し、研究や食品分野では高精度な振動式が利用されます。さらに、製造ラインでの連続監視には差圧式、高温高圧下やスラリー流体には放射線式が効果的です。

用途や環境条件に応じて計測方式を選択することで、品質保証や生産効率の向上に直結します。密度や比重の正確な測定は、信頼性の高い製品づくりと研究開発を支える重要なステップです。

関連コラム

関連する機器

ご注文前のご相談やお見積り、資料請求など

お気軽にお問い合わせください。

-

ご相談

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

はこちらから -

お見積り

お見積りはこちらから

お見積りはこちらから

-

資料請求

資料請求はこちらから

資料請求はこちらから

PAGE

TOP